展览名称

汉风流韵——四川汉代画像砖拓片艺术展

展览时间

2025年5月17日-2025年8月17日

展览地点

成都毛家湾艺术博物馆

(内容设计方案)

四川汉代画像砖是一种集雕刻、绘画为一体的中国古代墓葬艺术的瑰宝。根据目前的考古发掘与研究成果,四川地区出土的汉代画像砖数量多,内容丰富,巴蜀地域文化特征明显。

清光绪三年(1877年)在四川新繁出土了一批画像砖,这是目前所知的最早发现的汉代画像砖。到上世纪50年代前,画像砖的发现和出土数量较少,加之没有系统的研究,很少受到人们的关注。建国后,数量众多的画像砖在全国各地相继被发现,近六十年来,大量汉代画像砖石被系统科学地发掘和收集,又有众多专家学者对其进行多角度研究,逐渐为我们揭开了汉代墓葬,乃至汉代社会的神秘面纱。

四川出土的画像砖主要集中在成都、郫县、新繁、新都、大邑、崇庆、彭州、彭山、广汉、邛崃、新津、梓潼、广元、宝兴、宜宾、德阳、绵阳等地。画像砖集中的地方在当时多为经济发达,物产富庶之地,同时也是皇亲国戚、达官贵人聚居的地方。四川是天府之国,物产丰富,经济发达,又有先进的制砖工艺,具备大量生产制作画像砖的物质基础。画像砖刻画的内容非常丰富,包括社会生活、历史故事、神鬼祥瑞、装饰花纹等。社会生活涉及当时的农业耕种、酿酒制盐、采莲养蚕等生产活动;还有反映达官贵族的车马出行;文人学者的讲经问难,施教学人;官僚地主们的宴饮欢歌、庖厨备宴;以及宴飨时的击鼓盘舞、骆驼载乐等百戏杂技。画像砖中描绘的历史故事既有记叙古人往事的,也有描绘当时帝王将相的,还有反映普通百姓民间生活的。伏羲、女娲、西王母、东王公、三足乌、蟾蜍、玉兔、仙人六博、仙人驾车、仙人乘龙等则是画像砖中描绘的神鬼祥瑞,它们寄托了汉时人对神灵的崇拜,对死亡的畏惧,对长生与升仙的向往。 画像砖是历史的实物,我们从中可以探寻历史的事实。内容丰富的画像砖是汉代社会的一面镜子,从不同角度折射大汉王朝的社会风貌,反映当时的政治制度、经济发展、教育文化、社会等级、思想意识、精神信仰。画像砖还是一张文化地图,不同地区出土的画像砖烙印着具有地域特色的物质和精神文化,记录了不同的生产技术和地方风物。

考虑到画像砖产生的时代距今久远,多数普通覌众难以了解拓片的文化内涵。我们尽可能的对画像砖拓片的文化内涵做出合乎情理的解释,给观众朋友探寻画像砖背后真实的大汉王朝提供了一个参考意见。

1、凤阙画像砖拓片 阙上立铜(或铁)凤凰,称为凤阙。汉代长安城有凤阙。《史记·孝武本纪》:“其东则凤阙,高二十余丈。” 《关中记》载:“建章宫阙临北道,铜凤在上,故号凤阙。”两阙对称威严耸立,顶有瓦棱,上有双重檐,檐下椽柱明显,阙间连接有罘罳,其上立有一只凤凰,昂首展翅,凤阙华丽威严。罘罳又叫“桴思”、“复思”,是建立在两阙之间的带顶建筑。《释名·释宫室》云:“罘罳在门外。罘,复也;罳,思也。臣将入请事于此,复重思之也。”“罘罳”,有反复思量的意思。大臣入朝参见帝王,要在殿外反复思考后方才进入,所以宫阙下的带顶建筑被称作“罘罳”。汉代的画像砖生动地描绘记录了威严的凤阙和其上迎风欲飞的仙凤。阙,是我国古代城垣、宫殿、宗庙、陵墓或宅第前面高耸的一对建筑物,两阙之间留有道路,台上设楼观。在墓室中,阙的绘制也具有了特殊作用和意义内涵:在墓室中绘制阙,一方面是为了展现墓主人生前的地位,后人以此炫耀门第,光宗耀祖;另一方面,阙作为进入建筑群的必经之道,在墓室画像砖中象征着墓主人死后进入另一个世界的必经通道,阙代表着现世与冥世的分界线。

古代文献中,“阙”又常常与“天”、“宫”一类的词连用,构成“宫阙”、“天阙”等。由此,人们将阙想象成升入天界的第一道门。神仙思想笼罩着汉代墓室建筑,不同题材内容的画像砖都折射出升仙主题,所以在画像砖中描绘的阙,不单单是墓主人高贵身份的标记,更成为了人与神仙、现世与冥世沟通的媒介。在这样的神话图像中绘制阙门,意义昭然——象征着墓主人死后将会进入到神仙们生活的完美天界。

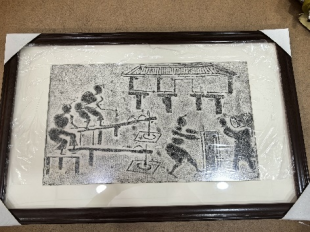

2、“亭前迎谒”画像砖拓片 画面正中是一重檐的亭阙,右侧一人身着冠服,双手捧楯,躬身作迎候状,此人应该是亭长。左侧一人手中执戟,恭敬地站立于阙旁,此人应该是亭卒。两人躬身静立,正在迎候即将到来的长官。汉代设十里为一亭,亭作为一个行政单位,亭中设长,另配一亭卒,负责缉盗。亭在汉代还被作为人们往来临时休息的馆所。《风俗通义》:“汉家因秦,大率十里一亭。停,留也。今语有停留。亭待,盖旅行宿食之所馆也。亭亦平也,民有讼诤,吏留办处,勿失其正也。亭吏旧名负弩,或谓亭父。”“亭”与“停”音同,“停”有留之意,所以亭也被用作驿站休息之所。

3、伍伯画像砖拓片 汉代官员出行时,走在最前面的是手执长矛和刀的步卒,这些导引的步卒在汉代被称作“伍伯”。文献记载,“伍伯”又称“五百”、“户伯”、“伙伯”。负责导引护卫车主的安全,根据官员职务的高低配备人数不同的伍伯。画面集中地描绘了六名伍伯奔跑开道的姿态。依画像中描绘的伍伯人数,可以推测出导引之后车马上的人物应该是俸禄在六百石至二千石之间的官吏。

4、导车画像砖拓片 官吏出行,为了显示威仪,有时还会配有导骑。图案左侧有一辆轺车,车上坐有两人,右侧一人双手执辔,显然是驾车者,左侧戴帽安坐的是官吏。车由一马牵拉,显示这位官员的官职并不算高,应该在二千石以下。在轺车前有两个导骑。车左侧的骑士,左手执“幢”,右手执“棨戟”,车右侧骑士手执棨戟。幢是一种装饰有羽毛的垂筒形旌旗,古代常常在军事指挥、仪仗行列或是盛大的歌舞表演中使用;棨戟是一种装点有缯衣或油漆的木制礼器,起初只用于官吏出行时的仪仗,后来也可以立在门庭之内。“幢”和“棨戟”在汉代都用于官员出行时的仪仗前导,它们象征着威严和权利。作为前导的两匹马并排而行,略前于轺车,前行的两马称作是“导骑”。官职级别不同,所配的导骑规模也不尽相同。《后汉书•舆服志》中记载:公卿至县令出行车队皆可配导骑,其中再根据职官品级的高低不同,配两骑或三骑的导骑。

5、讲经画像砖拓片 左两位儒者戴进贤冠,穿宽袍长袖,手捧竹简听经师讲解。汉代的教育体系与我们今天有很大区别。汉初国家不具备办官学的条件,于是延续了春秋战国时的私学教育,统治者也积极鼓励私学的建设和发展。到东汉时私学已经非常发达,光武中兴以后,德高望重的学者都会开门授徒,学人弟子不远万里从师学习,有些名师门下弟子多达上万。

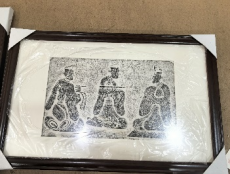

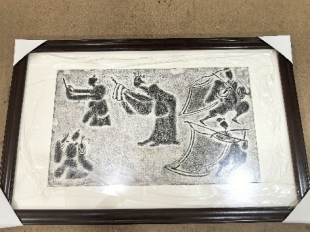

6、三人画像砖拓片 三人均头戴高冠,身著宽袖长袍,腰用束带。左一人向右站立,左手展示简册,右手握笔,中部一人,右手握长剑剑鞘,剑柄向下,左手伸出,欲拔剑状,右边一人,侧身向右站立,左手舞剑,宽袖奋起。

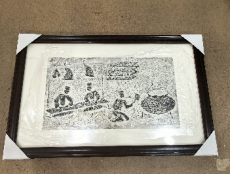

7、庖厨画像砖拓片 图中三位庖厨正在精心准备佳肴。其中一人跪在地上执扇煽薪煮饭,面前有一口大瓮,下面安放有支架,火在支架下燃烧。左侧有两人跪在长条几案边切肉,身后立有高架,架子上悬挂有畜肉。旁边有一个四重矮几,上面放置了碗筷。“庖厨”图一方面向我们展示了汉代复杂多样的烹制方法时,从侧面反映出当时庄园主经济的繁荣。

8、迎谒画像砖拓片 画面表现的拜谒场面十分生动。画面由前后两个部分组成,右侧有两名五伯扛大旗在前方开道,他们是整个车马队伍的导引仪仗,是出行者的先驱。其后有三人面朝车队驶来的方向。中间一人冠服整齐,双手执笏,两臂高抬过头,深躬朝拜,行拜谒礼。左上角一人着短衣,双膝跪于地上,手中执笏,也作拜谒礼。左下角一人,着袍束腰,大概是被前方浩浩荡荡的车队气势震撼,双手高举,呆坐在地上。画面反映了地方官员迎谒上级官员的情景。

9、舂米画像砖拓片 在汉以前,中国古代的粮食加工大致经历了石碾盘时代和臼杵时代。舂米用的杵臼在汉前百姓生活中发挥了重要作用。《易·系辞上》评价说:“臼杵之利,万民以济。”杵臼一度成为了千万百姓吃饭生活的必须之物,经过杵臼的捶打研磨,粮食粗糙的外皮被剥离,食物质量明显提高。画面上方为一粮仓,仓房建在高木桩上以防潮,右下一人托举一圆桶,桶口对着筛子倒粮食,中间一人用筛子去掉谷糠。左边有杵臼一对,两人正在舂米。

10、月神画像砖拓片 人类对神灵的崇拜最初应该始于对日月星辰等天象的自然崇拜。在认识自然的过程中,人类最先注意到了日夜的交替,太阳和月亮成为了人们最初的崇拜对象。画像中的月神呈人首鸟身,腹部有一个巨大的圆轮,代表月神的圆轮中有蟾蜍和桂树。图案的组合奇特玄妙,蟾蜍和兔子具有极强的繁育能力,古人便将它们作为同类的崇拜对象。画像砖月轮中的蟾蜍,以及汉代马王堆出土帛画中的玉兔都寄托了古人对繁衍子孙的愿望。

11、羊樽酒肆画像砖拓片 羊樽是战国时期流行的一种盛酒器具,在汉代仍有用之盛酒的遗风。画面的左侧是一座酒肆,为单檐四阿式屋顶,由瓦铺设,瓦楞清晰可见。店铺的门面朝向街市,大门开启。门口放置有一张长条形柜台,台下摆放了两个酒瓮,台案左侧放置了两个大酒缸。店铺外站立了两人,一前一后正在买酒。店主人右手拿量酒器,左手将盛好的酒递出,排在前面的沽酒人双手接酒。在酒肆的右上方有一个很大案台,上面有一个方形容器和两个羊樽,此案台应该是酒肆的一个部分。在汉代,有些酒肆还兼具酿酒的功能,自家酿酒自家卖。

12、燕居画像砖拓片 画面中左男右女相偎而坐,男戴冠,身著长袍,女者头多彩饰,身著长裙,男者以手抚女子面庞。右边一人执便面以待。左边一人一手执便面,一手横棒。是一幅内室夫妻生活图。所谓便面,是汉代人们用以遮面的一种扇面物,类似扇面。

13、仙人骑鹿画像砖拓片 仙人骑于于长角神鹿上,左侧有一女神,头上佩戴饰物,手执灵芝仙草,面向神鹿。除骑神鹿外,在汉画像砖中仙人的坐骑还有龙、虎、马、麒麟等祥瑞神兽。

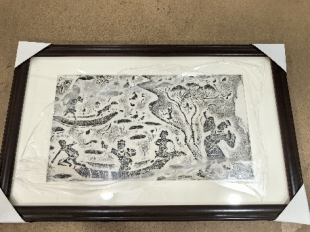

14、采莲渔猎画像砖拓片 画面左边是一池塘,池内有荷叶莲蓬,渔夫泛舟其间,一船头有一水獭正注视着水里游来游去的鱼儿。另一船头一人正俯身采莲。岸边有树,树上有猴与飞禽,树下有人持弓仰射,一飞禽似被射落。画面十分生动。

15、导车画像砖拓片 在汉代,车马是出巡、游猎、征战必不可少的工具。汉代画像砖中有大量图案描绘了当时的车马出行之景,其中既有达官显贵乘坐的“豪车”,也有贵族妇女乘坐的轻便小车,还有市民百姓运输物品的载货车。对于权贵来说,车成为了地位和财富的象征,车马是他们身份的标签。官吏出行,为了显示威仪,有时还会配有导骑。图案左侧有一辆轺车,车上坐有两人,右侧一人双手执辔,显然是驾车者,左侧戴帽安坐的是官吏。车由一马牵拉,显示这位官员的官职并不算高,应该在二千石以下。在轺车前有两个导骑。车左侧的骑士,左手执“幢”,右手执“棨戟”,车右侧骑士手执棨戟。幢是一种装饰有羽毛的垂筒形旌旗,古代常常在军事指挥、仪仗行列或是盛大的歌舞表演中使用;棨戟是一种装点有缯衣或油漆的木制礼器,起初只用于官吏出行时的仪仗,后来也可以立在门庭之内。“幢”和“棨戟”在汉代都用于官员出行时的仪仗前导,它们象征着威严和权利。

16、东汉轺车骑从画像砖 图右侧为一马驾一有盖轺车,车上乘坐二人,前面为马夫,后面为贵族;车后一骑从举手扬鞭紧随车后。砖额为汉代流行的云气纹,体现出汉代人对于成仙的追求和梦想。

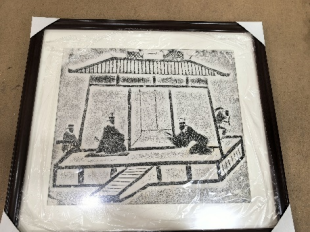

17、纳粮画像砖拓片。画面是一座五脊粮仓,仓房建在台基之上以防潮。台基下空,有立柱,便于通风。台基上主宾两人,皆戴进贤冠,着宽袍长袖。

18、车马过桥画像砖拓片 画面为两马拉的官员出行轺车,一骑吏侧后跟随。画面给我们提供了汉代木桥的重要建制资料。

19、宴饮画像砖拓片 画面中7人坐于席上,衣冠楚楚,座前各设有案几,用以放置酒具。右端二人,一人正伸手取酒罇内的勺舀酒注于耳杯内。对坐二人举杯欲饮。上端三人,二人举杯相互敬酒,另一人手捧托盘,跪坐地上。刻画细腻,是豪族们奢侈生活的真实写照。

20、鼎人画像砖拓片 画面中部为一鼎,形如圆球,鼎饰卷云纹,弦纹及垂角纹,曲尺形双耳,三蹄形足,鼎两侧各立一人,右者短褐著裤,手持似一草,左者头戴高冠,身著褒衣,手执一物。此砖由于两人所持物不清楚,难以断定人物身份。有可能与汉代丧礼中的“陈鼎宝”和“楚庄王问鼎”、“泗水捞鼎”、“武帝得鼎”等故事有关。

21、击鼓画像砖拓片 画面上右边为四阿式顶,房门右竖大鼓,鼓下一方座,座上一柱贯鼓面立,柱上有顶盖,鼓前立一人,峨冠博带,右手挎腰,左手执桴击鼓。建鼓是古乐器,同时也是统治阶级权力的象征。也可作召集或发号令之用。《汉书何並传》记载,贵戚王林卿“令骑奴还至寺门,拔刀剥其建鼓”,注云:“诸官曹之所通呼为寺。建鼓一名植鼓,建,立也,谓植木而旁悬鼓焉。悬有此鼓者,所以召集号令、为开闭之时。”